Пищевая цепь. Природные сообщества

Тема № 4 БИОЦЕНОЗЫ

Понятие биоценоза

Трофическая структура биоценоза

Пространственная структура биоценоза

Понятие биоценоза

В природе популяции разных видов интегрируются в макросистемы более высокого ранга - в так называемые сообщества, или биоценозы.

Биоценоз (от греч. bios - жизнь, koinos - общий) - это организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в одних и тех же условиях среды.

Понятие «биоценоз» было предложено в 1877 г. немецким зоологом К. Мебиусом. Мебиус, изучая устричные банки, пришел к выводу, что каждая из них представляет собой сообщество живых существ, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи. Биоценоз является продуктом естественного отбора. Выживание его, устойчивое существование во времени и пространстве зависит от характера взаимодействия составляющих популяций и возможно лишь при обязательном поступлении извне лучистой энергии Солнца.

Каждый биоценоз имеет определенную структуру, видовой состав и территорию; ему свойственны определенная организация пищевых связей и определенный тип обмена веществ

Но никакой биоценоз не может развиваться сам по себе, вне и независимо от среды. В результате в природе складываются определенные комплексы, совокупности живых и неживых компонентов. Сложные взаимодействия отдельных частей их поддерживаются на основе разносторонней взаимной приспособленности.

Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное тем или иным сообществом организмов (биоценозом), называется биотопом.

Иначе говоря, биотоп - это место существования, местообитание, биоценоза. Поэтому биоценоз можно рассматривать как исторически сложившийся комплекс организмов, характерный для какого-то конкретного биотопа.

Любой биоценоз образует с биотопом диалектическое единство, биологическую макросистему еще более высокого ранга - биогеоценоз. Термин «биогеоценоз» предложил в 1940 г. В. Н. Сукачев. Он практически тождествен широко распространенному за рубежом термину «экосистема», который был предложен в 1935 г. А. Тенсли. Существует мнение, будто термин «биогеоценоз» в значительно большей степени отражает структурные характеристики изучаемой макросистемы, тогда как в понятие «экосистема» вкладывается прежде всего ее функциональная сущность. Фактически между этими терминами различий нет. Несомненно, В. Н. Сукачев, формулируя понятие «биогеоценоз», объединял в нем не только структурную, но и функциональную значимость макросистемы. По В. Н. Сукачеву, биогеоценоз - это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений - атмосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, животного мира, мира микроорганизмов и почвы. Эта совокупность отличается спецификой взаимодействий слагающих ее компонентов, их особой структурой и определенным типом обмена веществ и энергии между собой и с другими явлениями природы.

Биогеоценозы могут быть самых различных размеров. Кроме того, они отличаются большой сложностью - в них подчас трудно учесть все элементы, все звенья. Это, к примеру, такие естественные группировки, как лес, озеро, луг и т. д. Примером сравнительно простого и четкого биогеоценоза может служить небольшой водоем, пруд. К неживым компонентам его относятся вода, растворенные в ней вещества (кислород, углекислый газ, соли, органические соединения) и грунт - дно водоема, где также содержится большое количество разнообразных веществ. Живые компоненты водоема разделяются на производителей первичной продукции - продуценты (зеленые растения), потребителей - консументы (первичные - растительноядные животные, вторичные - плотоядные животные и т. д.) и разрушителей - деструкторы (микроорганизмы), которые разлагают органические соединения до неорганических. Любой биогеоценоз, независимо от его размеров и сложности, состоит из этих основных звеньев: производителей, потребителей, разрушителей и компонентов неживой природы, а также из множества других звеньев. Между ними возникают связи самых различных порядков - параллельные и перекрещивающиеся, запутанные и переплетенные и т. д.

В целом биогеоценоз представляет внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении и изменении. «Биогеоценоз - не сумма биоценоза и среды, - указывает Н. В. Дылис, - а целостное и качественно обособленное явление природы, действующее и развивающееся по своим собственным закономерностям, основу которых составляет метаболизм его компонентов».

Живые компоненты биогеоценоза, т. е. сбалансированные животно-растительные сообщества (биоценозы), являются высшей формой существования организмов. Они характеризуются относительно устойчивым составом фауны и флоры и обладают типичным набором живых организмов, сохраняющих свои основные признаки во времени и пространстве. Устойчивость биогеоценозов поддерживается саморегуляцией, т. е. все элементы системы существуют совместно, никогда полностью не уничтожая друг друга, а только ограничивая численность особей каждого вида до какого-то предела. Именно поэтому между видами животных, растений и микроорганизмов исторически сложились такие взаимоотношения, которые обеспечивают развитие и удерживают размножение их на определенном уровне. Перенаселенность одного из них может возникнуть по какой-то причине как вспышка массового размножения, и тогда сложившееся соотношение между видами временно нарушается.

Чтобы упростить изучение биоценоза, его условно можно расчленить на отдельные компоненты: фитоценоз - растительность, зооценоз - животный мир, микробоценоз - микроорганизмы. Но такое дробление приводит к искусственному и фактически неправильному выделению из единого природного комплекса группировок, которые самостоятельно существовать не могут. Ни в одном местообитании не может быть динамической системы, которая состояла бы только из растений или только из животных. Биоценоз, фитоценоз и зооценоз необходимо рассматривать как биологические единства разных типов и ступеней. Такой взгляд объективно отражает реальное положение в современной экологии.

В условиях научно-технического прогресса деятельность человека преобразует природные биогеоценозы (леса, степи). На смену им приходят посевы и посадки культурных растений. Так формируются особые вторичные агробиогеоценозы, или агроценозы, количество которых на Земле постоянно увеличивается. Агроценозами являются не только сельскохозяйственные поля, но и полезащитные лесные полосы, пастбища, искусственно возобновляемые леса на вырубках и пожарищах, пруды и водохранилища, каналы и осушенные болота. Агробиоценозы по своей структуре характеризуются незначительным количеством видов, но высокой их численностью. Хотя в структуре и энергетике естественных и искусственных биоценозов есть много специфичных черт, резких различий между ними не существует. В естественном биогеоценозе количественное соотношение особей разных видов взаимно обусловлено, поскольку в нем действуют механизмы, регулирующие это соотношение. В результате в таких биогеоценозах устанавливается стабильное состояние, поддерживающее наиболее выгодные количественные пропорции составляющих его компонентов. В искусственных агроценозах нет подобных механизмов, там человек полностью взял на себя заботу об упорядочивании взаимоотношений между видами. Изучению структуры и динамики агроценозов уделяется большое внимание, так как уже в обозримом будущем первичных, естественных, биогеоценозов практически не останется.

Трофическая структура биоценоза

Основная функция биоценозов - поддержание круговорота веществ в биосфере - базируется на пищевых взаимоотношениях видов. Именно на этой основе органические вещества, синтезированные автотрофными организмами, претерпевают многократные химические трансформации и в конечном итоге возвращаются в среду в виде неорганических продуктов жизнедеятельности, вновь вовлекаемых в круговорот. Поэтому при всем многообразии видов, входящих в состав различных сообществ, каждый биоценоз с необходимостью включает представителей всех трех принципиальных экологических групп организмов - продуцентов, консументов и редуцентов . Полночленность трофической структуры биоценозов - аксиома биоценологии.

Группы организмов и их взаимосвязи в биоценозах

По участию в биогенном круговороте веществ в биоценозах различают три группы организмов:

1) Продуценты (производители) - автотрофные организмы, создающие органические вещества из неорганических. Основными продуцентами во всех биоценозах являются зеленые растения. Деятельность продуцентов определяет исходное накопление органических веществ в биоценозе;

Консументы I порядка .

Этот трофический уровень составлен непосредственными потребителями первичной продукции. В наиболее типичных случаях, когда последняя создается фотоавтотрофами, это растительноядные животные (фитофаги). Виды и экологические формы, представляющие этот уровень, весьма разнообразны и приспособлены к питанию разными видами растительного корма. В связи с тем, что растения обычно прикреплены к субстрату, а ткани их часто очень прочны, у многих фитофагов эволюционно сформировался грызущий тип ротового аппарата и различного рода приспособления к измельчению, перетиранию пищи. Это зубные системы грызущего и перетирающего типа у различных растительноядных млекопитающих, мускульный желудок птиц, особенно хорошо выраженный у зерноядных, и.т. п. Сочетание этих структур определяет возможность перемалывания твердой пищи. Грызущий ротовой аппарат свойствен многим насекомым и др.

Некоторые животные приспособлены к питанию соком растений или нектаром цветков. Эта пища богата высококалорийными, легкоусвояемыми веществами. Ротовой аппарат у питающихся таким образом видов устроен в виде трубочки, с помощью которой всасывается жидкая пища.

Приспособления к питанию растениями обнаруживаются и на физиологическом уровне. Особенно выражены они у животных, питающихся грубыми тканями вегетативных частей растений, содержащими большое количество клетчатки. В организме большинства животных не продуцируются целлюлозолитические ферменты, а расщепление клетчатки осуществляется симбиотическими бактериями (и некоторыми простейшими кишечного тракта).

Консументы частично используют пищу для обеспечения жизненных процессов («затраты на дыхание»), а частично строят на ее основе собственное тело, осуществляя таким образом первый, принципиальный этап трансформации органического вещества, синтезированного продуцентами. Процесс создания и накопления биомассы на уровне консументов обозначается как, вторичная продукция.

Консументы II порядка .

Этот уровень объединяет животных с плотоядным типом питания (зоофаги). Обычно в этой группе рассматривают всех хищников, поскольку их специфические черты практически не зависят от того, является ли жертва фитофагом, или плотоядна. Но строго говоря, консументами II порядка следует считать только хищников, питающихся растительноядными животными и соответственно представляющих второй этап трансформации органического вещества в цепях питания. Химические вещества, из которых строятся ткани животного организма, довольно однородны, поэтому трансформация при переходе с одного уровня консументов на другой не имеет столь принципиального характера, как преобразование растительных тканей в животные.

При более тщательном подходе уровень консументов II порядка следует разделять на подуровни соответственно направлению потока вещества и энергии. Например, в трофической цепи «злаки - кузнечики - лягушки - змеи - орлы» лягушки, змеи и орлы составляют последовательные подуровни консументов II порядка.

Зоофаги характеризуются своими специфическими приспособлениями к характеру питания. Например, их ротовой аппарат часто приспособлен к схватыванию и удержанию живой добычи. При питании животными, имеющими плотные защитные покровы, развиваются приспособления для их разрушения.

На физиологическом уровне адаптации зоофагов выражаются прежде всего в специфичности действия ферментов, «настроенных» на переваривание пищи животного происхождения.

Консументы III порядка.

Наиболее важное значение в биоценозах имеют трофические связи. На основе этих связей организмов в каждом биоценозе выделяют так называемые цепи питания, возникающие как результат сложных пищевых взаимоотношений между растительными и животными организмами. Цепи питания объединяют прямо или косвенно большую группу организмов в единый комплекс, связанных друг с другом отношениями: пища - потребитель. Цепь питания обычно состоит из нескольких звеньев. Организмы последующего звена поедают организмы предыдущего звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии и вещества, лежащий в основе круговорота веществ в природе. При каждом переносе от звена к звену теряется большая часть (до 80 - 90 %) потенциальной энергии, рассеивающейся в виде тепла. По этой причине число звеньев (видов) в цепи питания ограничено и не превышает обычно 4-5.

Принципиальная схема пищевой цепи приведена на рис. 2.

Здесь основу пищевой цепи составляют виды - продуценты - автотрофные организмы, преимущественно зеленые растения, синтезирующие органическое вещество (строят свое тело из воды, неорганических солей и углекислоты, ассимилируя энергию солнечного излучения), а также серные, водородные и другие бактерии, использующие для синтеза органических веществ энергию окисления химических веществ. Следующие звенья цепи питания занимают виды-консументы-гетеротрофные организмы, потребляющие органические вещества. Первичными консументами являются растительноядные животные, питающиеся травой, семенами, плодами, подземными частями растений - корнями, клубнями, луковица и даже древесиной (некоторые насекомые). Ко вторичным консументам относятся плотоядные животные. Плотоядные животные в свою очередь подразделяются на две группы: питающиеся массовой мелкой добычей и активных хищников, нападающих нередко на добычу крупнее самого хищника. Вместе с тем и растительноядные и плотоядные животные имеют смешанный характер питания. Например, даже при обилии млекопитающих и птиц куницы и соболи употребляют в пищу также плоды, семена и кедровые орешки, а растительноядные животные потребляют какое-то количество животной пищи, получая таким путем необходимые им незаменимые аминокислоты животного происхождения. Начиная со звена продуцентов, имеются два новных пути использования энергии. Во-первых, она используется травоядными животными (фитофагами), которые поедают непосредственно живые ткани растений; во-вторых потребляют сапрофаги в виде уже отмерших тканей (например, при разложении лесной подстилки). Организмы, называемые сапрофагами, преимущественно грибы и бактерии получают необходимую энергию, разлогая мертвое органическое вещество. В соответствии с этим существуют два вида пищевых цепей: цепи выедания и цепи разложения, рис. 3.

Следует подчеркнуть, что пищевые цепи разложения не менее важны, чем цепи выедания. На суше эти цепи начинаются с мертвого органического вещества (листьев, коры, ветвей), в воде - отмерших водорослей, фекальных масс и других органических остатков. Органические остатки могут полностью потребляться бактериями, грибами и мелкими животными - сапрофагами; при этом выделяются угла газ и тепло.

В каждом биоценозе обычно имеется несколько цепей питания, которые в большинстве случаев сложно переплетаются.

Экологическая пирамида

Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет органического вещества, созданного зелеными растениями. При этом действует важная закономерность, связанная с эффективностью использования и превращения энергии в процессе питания. Сущность ее заключается в следующем.

Всего около 0,1% энергии, получаемой от Солнца, связывается в процессе фотосинтеза. Однако за счет этой энергии может синтезироваться несколько тысяч граммов сухого органического вещества на 1 м 2 в год. Более половины энергии, связанной при фотосинтезе, тут же расходуется в процессе дыхания самих растений. Другая же ее часть переносится посредством ряда организмов по пищевым цепям. Но при поедании животными растений большая часть энергии, содержащейся в пище, расходуется на различные процессы жизнедеятельности, превращаясь при этом в тепло и рассеиваясь. Только 5 - 20% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество тела животного. Всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи питания в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, а масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается. Эту очень важную закономерность называют правилом экологической пирамиды . Экологическая пирамида, представляющая собой пищевую цепь: злаки - кузнечики - лягушки - змеи - орел приведена на рис. 6.

Высота пирамиды соответствует длине пищевой цепи.

Переход биомассы с нижележащего

трофического уровня на вышележащий

связан с потерями вещества и энергии.

В среднем считается,

что лишь порядка 10 % биомассы и связанной

в ней энергии переходит

с каждого уровня на следующий. В силу

этого суммарная биомасса,

продукция и энергия, а часто и численность

особей прогрессивно

уменьшаются по мере восхождения по

трофическим уровням.

Эта закономерность сформулирована Ч.

Элтоном (Ch.

Elton,

1927) в виде правила

экологических пирамид

(рис. 4) и выступает

как главный ограничитель длины пищевых

цепей.

Биомасса и продуктивность биоценоза

Количество живого вещества всех групп растительных и животных организмов называют биомассой. Скорость продуцирования биомассы характеризуется продуктивностью биоценоза. Различают первичную продуктивность - биомассу растений, образовавшуюся в единицу времени при фотосинтезе, и вторичную - биомассу, продуцируемую животными (консументами), потребляющими первичную продукцию. Вторичная продукция образуется в результате использования гетеротрофными организмами энергии, запасенной автотрофами.

Продуктивность обычно выражают в единицах массы за один год в пересчете на сухое вещество на единицу площади или объема, которая значительно различается в различных растительных сообществах. Например, 1 га соснового леса производит в год 6,5 т биомассы, а плантация сахарного тростника - 34-78 т. В целом первичная продуктивность лесов земного шара является наибольшей по сравнению с другими формациями. Биоценоз представляет собой исторически сложившийся комплекс организмов и является частью более общего природного комплекса - экосистемы.

Пространственная структура биоценозов.

Определение биоценоза как системы взаимодействующих видов, осуществляющей цикл биогенного круговорота, предусматривает минимальный пространственный объем этого уровня биосистем. Так, неправильно говорить о «биоценозе пня», «биоценозе норы суслика» и т. п., поскольку комплекс организмов такого уровня не обеспечивает возможность полного цикла круговорота. Но такой подход не ограничивает «верхний порог» понятия биоценоза: полный круговорот веществ может осуществляться в пространственных границах разного масштаба. Р. Гессе (R. Hesse, 1925) дал практически первую систему деления биосферы на соподчиненные зоны жизни. В качестве наиболее крупного подразделения он выделил биоциклы: суша, морские водоемы и npecные воды. Они подразделяются на биохоры - крупные пространственные участки биоцикла, охватывающие серию однородных ландшафтных систем (пустыня, тундра и т. п.). Позднее этот термин практически полностью был вытеснен введенным Л.С. Бергом (1913, 1931) понятием «ландшафтная зона». Оба эти подразделения отвечают формальным критериям биоценоза, но не рассматриваются как таковой. Пространственным границам биоценоза соответствует понятие биотоп - подразделение биохора (ландшафтной зоны), характеризующееся единым типом растительного покрова (фитоценоза). В этом отношении наиболее четкий подход проявляется в формулировке введенного В.Н. Сукачевым понятия «биогеоценоз»: «Биогеоценоз - это экосистема в границах фитоценоза» (Е.М. Лавренко, Н.В. Дылис,1968, с. 159). В большинстве случаев представление о биоценозе (экосистеме) связывается именно с таким пространственным масштабом.

Видовые популяции в составе биоценоза закономерно располагаются не только по площади, но и по вертикали в соответствии с биологическими особенностями каждого вида. Благодаря этому экосистема всегда занимает определенное трехмерное пространство; соответственно и межвидовые взаимоотношения имеют не только функциональную, но и пространственную направленность.

В водных экосистемах крупномасштабная вертикальная структура задается в первую очередь внешними условиями. В пелагиали определяющими факторами оказываются градиенты освещенности, температуры, концентрации биогенов и др. На больших глубинах действует фактор гидростатического давления, в донных биоценозах к этому добавляется разнородность грунтов, гидродинамика придонных слоев воды. Особенности вертикальной структуры выражаются в специфике видового состава, смене доминирующих видов, показателях биомассы и продукции. Так, в северо-западной части Тихого океана четко прослеживается вертикальная смена доминирования у видов гидромедуз: в поверхностном слое (50-300 м) преобладает Aglantha digitate , в слое 500-1000 м - Crossota brunea , а еще глубже - Bottynema bruceu . В пресноводных водоемах к придонным слоям тяготеют популяции личинок комаров рода Chaoborus , а к поверхностным - рода Сикх. Фотосинтезирующие водоросли приурочены к верхним, лучше освещенным горизонтам, что формирует вертикальные потоки вещества и энергии, связывая сообщества эуфотической зоны с глубоководными биоценозами, жизнь которых основывается на аллохтонной (привнесенной извне) органике (А.С. Константинов, 1986).

В наземных экосистемах основной фактор, создающий вертикальную структуру, имеет биологическую природу и связан с расчленением растительных сообществ по высоте. Особенно четко это выражено в лесных фитоценозах, вертикальная структура которых выражена в виде Ярусности. Верхний ярус представлен древесными породами, далее следуют ярусы кустарников, кустарничков, травянистых растений и наземный моховой покров. В разных типах леса эта схема выражена неодинаково. Так, в широколиственных лесах вычленяется несколько древесных ярусов, составленных видами с разной высотой деревьев, а также ярус подлеска (кустарники и низкорослые деревья); травянистая растительность тоже может формировать 2-3 яруса. Подрост молодых деревьев образует группировки, меняющиеся по высоте по мере роста. Подземные части растений в свою очередь образуют несколько ярусов.

С позиции биогеоценологии ярус - сложная материально-энергетическая система, на базе которой дифференцируется ряд элементарных вертикальных слагаемых (Н.В. Дылис и др., 1964).

Ярусность выражена и в травянистых фитоценозах, определяя и вертикальную дифференциацию распределения животных и микроорганизмов в надземной части сообщества. Уже отмечалось, что вертикальная структура наземных экосистем тесно связана с их функциональной активностью: пастбищные цепи концентрируются преимущественно в надземной части биоценозов, а цепи разложения - в подземной их части.

1. Продуценты (производители) производят органические вещества из неорганических. Это растения, а так же фото- и хемосинтезирующие бактерии.

2. Консументы (потребители) потребляют готовые органические вещества.

- консументы 1 порядка питаются продуцентами (корова, карп, пчела)

- консументы 2 порядка питаются консументами первого (волк, щука, оса)

и т. д.

3. Редуценты (разрушители) разрушают (минерализуют) органические вещества до неорганических - бактерии и грибы.

Пример пищевой цепи: капуста → гусеница капустной белянки → синица → ястреб . Стрелка в пищевой цепи направлена от того, кого едят в сторону того, кто ест. Первое звено пищевой цепи - продуцент, последнее - консумент высшего порядка или редуцент.

Пищевая цепь не может содержать больше 5-6 звеньев, потому что при переходе на каждое следующее звено 90% энергии теряется (правило 10%

, правило экологической пирамиды). Например, корова съела 100 кг травы, но потолстела только на 10 кг, т.к.

а) часть травы она не переварила и выбросила с калом

б) часть переваренной травы была окислена до углекислого газа и воды для получения энергии.

Каждое последующее звено в пищевой цепи весит меньше предыдущего, поэтому пищевую цепь можно представить в виде пирамиды биомассы (внизу производители, их больше всего, на самом верху - консументы высшего порядка, их меньше всего). Кроме пирамиды биомассы, можно построить пирамиду энергии, численности и т.п.

Установите соответствие между функцией, выполняемой организмом в биогеоценозе, и представителями царства, выполняющими данную функцию: 1) растения, 2) бактерии, 3) животные. Запишите цифры 1, 2 и 3 в правильном порядке.

А) основные производители глюкозы в биогеоценозе

Б) первичные потребители солнечной энергии

В) минерализуют органические вещества

Г) являются консументами разных порядков

Д) обеспечивают усвоение азота растениями

Е) передают вещества и энергию в пищевых цепях

Ответ

Ответ

Выберите три варианта. Водоросли в экосистеме водоема составляют начальное звено в большинстве цепей питания, так как они

1) аккумулируют солнечную энергию

2) поглощают органические вещества

3) способны к хемосинтезу

4) синтезируют органические вещества из неорганических

5) обеспечивают энергией и органическими веществами животных

6) растут в течение всей жизни

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. В экосистеме хвойного леса к консументам 2-го порядка относят

1) ель обыкновенную

2) лесных мышей

3) таежных клещей

4) почвенных бактерий

Ответ

Установите правильную последовательность звеньев в пищевой цепи, используя все названные объекты

1) инфузория-туфелька

2) сенная палочка

3) чайка

4) рыба

5) моллюск

6) ил

Ответ

Установите правильную последовательность звеньев в пищевой цепи, используя всех названных представителей

1) еж

2) полевой слизень

3) орел

4) листья растений

5) лисица

Ответ

Установите соответствие между характеристикой организмов и функциональной группой, к которой она относится: 1) продуценты, 2) редуценты

А) поглощают из окружающей среды углекислый газ

Б) синтезируют органические вещества из неорганических

В) включают растения, некоторые бактерии

Г) питаются готовыми органическими веществами

Д) включают бактерии-сапротрофы и грибы

Е) разлагают органические вещества до минеральных

Ответ

1. Выберите три варианта. К продуцентам относят

1) плесневый гриб - мукор

2) северного оленя

3) можжевельник обыкновенный

4) землянику лесную

5) дрозда-рябинника

6) ландыш майский

Ответ

2. Выберите три верных ответа из шести. Запишите цифры, под которыми они указаны. К продуцентам относятся

1) патогенные прокариоты

2) бурые водоросли

3) фитофаги

4) цианобактерии

5) зеленые водоросли

6) грибы-симбионты

Ответ

3. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К продуцентам биоценозов относят

1) гриб-пеницилл

2) молочнокислую бактерию

3) берёзу повислую

4) белую планарию

5) верблюжью колючку

6) серобактерию

Ответ

4. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К продуцентам относят

1) пресноводную гидру

2) кукушкин лен

3) цианобактерию

4) шампиньон

5) улотрикс

6) планарию

Ответ

ФОРМИРУЕТСЯ 5. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К продуцентам относят

А) дрожжи

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В биогеоценозе гетеротрофы, в отличие от автотрофов,

1) являются продуцентами

2) обеспечивают смену экосистем

3) увеличивают запас молекулярного кислорода в атмосфере

4) извлекают органические вещества из пищи

5) превращают органические остатки в минеральные соединения

6) выполняют роль консументов или редуцентов

Ответ

1. Установите соответствие между экологическими группами в экосистеме и их характеристиками: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) являются автотрофами

Б) гетеротрофные организмы

В) основными представителями являются зеленые растения

Г) производят вторичную продукцию

Д) синтезируют из неорганических веществ органические соединения

Ответ

Ответ

Установите последовательность основных этапов круговорота веществ в экосистеме, начиная с фотосинтеза. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) разрушение и минерализация органических остатков

2) первичный синтез автотрофами органических веществ из неорганических

3) использование органических веществ консументами II порядка

4) использование энергии химических связей растительноядными животными

5) использование органических веществ консументами III порядка

Ответ

Установите последовательность расположения организмов в цепи питания. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) лягушка

2) уж

3) бабочка

4) растения луга

Ответ

1. Установите соответствие между организмами и их функцией в экосистеме леса: 1) продуценты, 2) консументы, 3) редуценты. Запишите цифры 1, 2 и 3 в правильном порядке.

А) хвощи и папоротники

Б) плесневые грибы

В) трутовики, обитающие на живых деревьях

Г) птицы

Д) березы и ели

Е) бактерии гниения

Ответ

2. Установите соответствие между организмами - обитателями экосистемы и функциональной группой, к которой их относят: 1) продуценты, 2) консументы, 3) редуценты.

А) мхи, папоротники

Б) беззубки и перловицы

В) ели, лиственницы

Г) плесневые грибы

Д) гнилостные бактерии

Е) амебы и инфузории

Ответ

3. Установите соответствие между организмами и функциональными группами в экосистемах, к которым их относят: 1) продуценты, 2) консументы, 3) редуценты. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) спирогира

Б) серобактерии

В) мукор

Г) пресноводная гидра

Д) ламинария

Е) бактерии гниения

Ответ

4. Установите соответствие между организмами и функциональными группами в экосистемах, к которым они относятся: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) голый слизень

Б) обыкновенный крот

В) серая жаба

Г) чёрный хорь

Д) капуста листовая

Е) сурепка обыкновенная

Ответ

5.

Установите соответствие между организмами и функциональными группами: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) серобактерии

Б) полевая мышь

В) мятлик луговой

Г) пчела медоносная

Д) пырей ползучий

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие из приведённых организмов являются потребителями готового органического вещества в сообществе соснового леса?

1) почвенные зелёные водоросли

2) гадюка обыкновенная

3) мох сфагнум

4) подрост сосны

5) тетерев

6) лесная мышь

Ответ

1. Установите соответствие между организмом и его принадлежностью к определенной функциональной группе: 1) продуценты, 2) редуценты. Запишите цифры 1 и 2 в правильной последовательности.

А) клевер красный

Б) хламидомонада

В) бактерия гниения

Г) береза

Д) ламинария

Е) почвенная бактерия

Ответ

2. Установите соответствие между организмом и трофических уровнем, на котором он находится в экосистеме: 1) Продуцент, 2) Редуцент. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) Сфагнум

Б) Аспергилл

В) Ламинария

Г) Сосна

Д) Пеницилл

Е) Гнилостные бактерии

Ответ

3. Установите соответствие между организмами и их функциональными группами в экосистеме: 1) продуценты, 2) редуценты. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) серобактерия

Б) цианобактерия

В) бактерия брожения

Г) почвенная бактерия

Д) мукор

Е) ламинария

Ответ

Выберите три варианта. Какова роль бактерий и грибов в экосистеме?

1) превращают органические вещества организмов в минеральные

2) обеспечивают замкнутость круговорота веществ и превращения энергии

3) образуют первичную продукцию в экосистеме

4) служат первым звеном в цепи питания

5) образуют доступные растениям неорганические вещества

6) являются консументами II порядка

Ответ

1. Установите соответствие между группой растений или животных и ее ролью в экосистеме пруда: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) прибрежная растительность

Б) рыбы

В) личинки земноводных

Г) фитопланктон

Д) растения дна

Е) моллюски

Ответ

2. Установите соответствие между обитателями наземной экосистемы и функциональной группой, к которой они относятся: 1) консументы, 2) продуценты. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) ольха

Б) жук-типограф

В) вяз

Г) кислица

Д) клест

Е) сорока

Ответ

3. Установите соответствие между организмом и функциональной группой биоценоза, к которой его относят: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) гриб трутовик

Б) пырей ползучий

В) серобактерия

Г) холерный вибрион

Д) инфузория-туфелька

Е) малярийный плазмодий

Ответ

4. Установите соответствие между примерами и экологическими группами в пищевой цепи: 1) продуценты, 2) консументы. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) заяц

Б) пшеница

В) дождевой червь

Г) синица

Д) ламинария

Е) малый прудовик

Ответ

Установите соответствие между животными и их ролями в биогеоценозе тайги: 1) консумент 1 порядка, 2) консумент 2 порядка. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) кедровка

Б) ястреб-тетеревятник

В) обыкновенная лисица

Г) благородный олень

Д) заяц-русак

Е) обыкновенный волк

Ответ

Ответ

Установите правильную последовательность организмов в пищевой цепи.

1) зёрна пшеницы

2) рыжая лисица

3) клоп вредная черепашка

4) степной орёл

5) обыкновенный перепел

Ответ

Установите соответствие между характеристикой организмов и функциональной группой, к которой их относят: 1) Продуценты, 2) Редуценты. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) Является первым звеном в цепи питания

Б) Синтезируют органические вещества из неорганических

В) Используют энергию солнечного света

Г) Питаются готовыми органическими веществами

Д) Возвращают минеральные вещества в экосистемы

Е) Разлагают органические вещества до минеральных

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В биологическом круговороте происходит:

1) разложение продуцентов консументами

2) синтез органических веществ из неорганических продуцентами

3) разложение консументов редуцентами

4) потребление продуцентами готовых органических веществ

5) питание продуцентов консументами

6) потребление консументами готовых органических веществ

Ответ

1. Выберите организмы, относящиеся к редуцентам. Три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) пеницилл

2) спорынью

3) гнилостные бактерии

4) мукор

5) клубеньковые бактерии

6) серобактерии

Ответ

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К редуцентам в экосистеме относят

1) бактерии гниения

2) грибы

3) клубеньковые бактерии

4) пресноводные рачки

5) бактерии-сапрофиты

6) майские жуки

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных организмов участвуют в разложении органических остатков до минеральных?

1) бактерии-сапротрофы

2) крот

3) пеницилл

4) хламидомонада

5) заяц-беляк

6) мукор

Ответ

Установите последовательность организмов в цепи питания, начиная с организма, поглощающего солнечный свет. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) гусеница непарного шелкопряда

2) липа

3) обыкновенный скворец

4) ястреб перепелятник

5) жук пахучий красотел

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Что общего у грибов и бактерий

1) наличие цитоплазмы с органоидами и ядра с хромосомами

2) бесполое размножение при помощи спор

3) разрушение ими органических веществ до неорганических

4) существование в виде одноклеточных и многоклеточных организмов

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В экосистеме смешанного леса первый трофический уровень занимают

1) зерноядные млекопитающие

2) береза бородавчатая

3) тетерев-косач

4) ольха серая

5) кипрей узколистный

6) стрекоза коромысло

Ответ

1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Второй трофический уровень в экосистеме смешанного леса занимают

1) лоси и косули

2) зайцы и мыши

3) снегири и клесты

4) поползни и синицы

5) лисицы и волки

6) ежи и кроты

Ответ

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Ко второму трофическому уровню экосистемы относятся

1) русская выхухоль

2) тетерев-косач

3) кукушкин лен

4) северный олень

5) куница европейская

6) мышь полевая

Ответ

Установите последовательность организмов в цепи питания. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) мальки рыб

2) водоросли

3) окунь

4) дафнии

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В цепях питания консументами первого порядка являются

1) ехидна

2) саранча

3) стрекоза

4) лисица

5) лось

6) ленивец

Ответ

Расположите в правильном порядке организмы в детритной цепи питания. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) мышь

2) опенок

3) ястреб

4) трухлявый пень

5) змея

Ответ

Установите соответствие между животным и его ролью в саванне: 1) консумент первого порядка, 2) консумент второго порядка. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) антилопа

Б) лев

В) гепард

Г) носорог

Д) страус

Е) гриф

Ответ

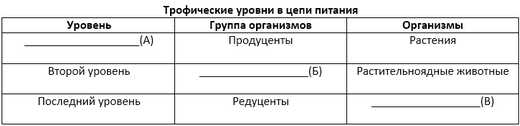

Проанализируйте таблицу «Трофические уровни в цепи питания». Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.

1) вторичные хищники

2) первый уровень

3) сапротрофные бактерии

4) редуценты

5) консументы второго порядка

6) второй уровень

7) продуценты

8) третичные хищники

Ответ

Расположите в правильном порядке организмы в цепи разложения (детритной). Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) мелкие плотоядные хищники

2) останки животных

3) насекомоядные животные

4) жуки-сапрофаги

Ответ

Проанализируйте таблицу «Трофические уровни в цепи питания». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.

Список терминов:

1) первичные хищники

2) первый уровень

3) сапротрофные бактерии

4) редуценты

5) консументы первого порядка

6) гетеротрофы

7) третий уровень

8) вторичные хищники

Ответ

Проанализируйте таблицу «Функциональные группы организмов в экосистеме». Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.

1) вирусы

2) эукариоты

3) сапротрофные бактерии

4) продуценты

5) водоросли

6) гетеротрофы

7) бактерии

8) миксотрофы

Ответ

Рассмотрите рисунок с изображением пищевой цепи и укажите (А) тип пищевой цепи, (Б) продуцента и (В) консумента второго порядка. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.

1) детритная

2) канадский рдест

3) скопа

4) пастбищная

5) большой прудовик

6) зеленая лягушка

Ответ

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Редуценты в экосистеме леса участвуют в круговороте веществ и превращениях энергии, так как

1) синтезируют органические вещества из минеральных

2) освобождают заключённую в органических остатках энергию

3) аккумулируют солнечную энергию

4) разлагают органические вещества

5) способствуют образованию гумуса

5) божья коровка

6) медоносная пчела

Ответ

Ответ

© Д.В.Поздняков, 2009-2019

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов - каждый последующий питается предыдущим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью , а каждое ее звено - трофическим уровнем (греч. trophos - питание). Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты . Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами , третьего - вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести - по причинам, описанным в разд. 12.3.7 и очевидным из рис. 12.12. Ниже приводится характеристика каждого звена пищевой цепи, а их последовательность показана на рис. 12.4.

Первичные продуценты

Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены их ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли - часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

Первичные консументы

Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные . На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих - это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев.

В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов - ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) - питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды, как описано в разд. 10.2.2. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти все пищевые цепи.

Консументы второго третьего порядка

В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

Растительный материал (например, нектар) муха → паук → землеройка сова

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица

Редуценты и детритофаги (детритные пищевые цепи)

Существуют два главных типа пищевых цепей - пастбищные и детритные. Выше мы привели примеры пастбищных цепей , в которых первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй - пастбищные животные (термин "пастбищные" используется в широком смысле и включает все организмы, питающиеся растениями) и третий - хищники. Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и "строительный материал", так же как и прижизненные выделения, например моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами . Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлазу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Кусочки частично разложившегося материала называют детритом , и многие мелкие животные (детритофаги ) питаются им, ускоряя процесс разложения. Поскольку в этом процессе участвуют как истинные редуценты (грибы и бактерии), так и детритофаги (животные), и тех и других иногда называют редуцентами, хотя в действительности этот термин относится только к сапрофитным организмам.

Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа - цепь, начинающаяся с детрита:

Детрит → детритофаг → хищник

Некоторые детритофаги лесных и прибрежных сообществ изображены на рис. 12.5.

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:

Листовая подстилка → Дождевой червь → Lumbricus sp. → Черный дрозд → Ястреб-перепелятник Turdus merula Accipiter nisus Мертвое животное → Личинки падальных мух → Calliphora vomitoria и др. → Твавяная лягушка → Обыкновенный уж Rana temporaria Natrix natrix

Некоторые типичные наземные детритофаги - это дождевые черви, мокрицы, двупарноногие и более мелкие (

Биоценоз.

Многообразные живые организмы в процессе совместного существования образуют биологические единства — сообщества, или биоценозы.

Термин «биоценоз» был предложен в1877 г. немецким гидробиологом К.Мебиусом.

Карл Мебиус (1825-1908)

Биоценоз — это совокупность популяций различных видов растений (фитоценоз), животных (зооценоз) и микроорганизмов (микробиоценоз), населяющих относительно однородное жизненное пространство.

Биоценозом является любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих на каком-либо участке суши или водоема:

- биоценоз норы,

- биоценоз болотной кочки,

- участка леса,

- ручья,

- пруда,

- пшеничного поля,

- ковыльной степи.

Границы того или иного биоценоза на суше определяются относительно однородным участком растительности; в водной среде — экологическими подразделениями частей водоемов (абиссальные и пелагические биоценозы; биоценозы прибрежных галечных, песчаных или илистых грунтов).

Однако границы сообществ очень редко бывают четкими. Как правило, соседние биоценозы постепенно переходят один в другой. В результате образуются обширные пограничные, или переходные, зоны, отличающиеся особыми условиями. Между двумя биоценозами пограничная полоса, или экотон , занимает промежуточное положение, отличаясь от них температурными режимами, влажностью, освещенностью, совмещая типичные условия соседствующих биоценозов. Обилие произрастающих в переходной полосе растений, характерных для обоих биоценозов, привлекает сюда и разнообразных животных, поэтому пограничная зона обычно более богата жизнью, чем каждый из смежных биоценозов. Особые условия пограничной полосы не только являются просто суммой свойств стыкующихся биоценозов, но и формируют их местообитание со своими специфическими видами. В таких переходных зонах возникает сгущение видов и особей, наблюдается так называемый краевой эффект, или эффект опушки. Правило экотона, или краевого эффекта, состоит в том, что на стыках биоценозов увеличивается число видов и особей в них. Экотон богат видами прежде всего потому, что они попадают сюда из всех приграничных сообществ, но, кроме того, он может содержать и свои характерные виды, которых нет в данных сообществах. Ярким примером этого является лесная опушка, на которой есть пышная и богатая растительность, гнездится значительно больше птиц, обитает больше насе- комых, чем в глубине леса. Каждый конкретный биоценоз обладает сложной внутренней структурой.

Выделяют видовую и пространственную структуры биоценозов.

Видовая структура биоценоза характеризуется видовым разнообразием и количественным соотношением видов, зависящих отряда факторов. Виды, которые преобладают по численности, называют доминантными , или доминантами данного сообщества. Они занимают ведущее, господствующее положение в биоценозе. Обычно наземные биоценозы называют по доминирующим видам: лиственничный лес, сфагновое болото, ковыльно-типчаковая степь.

Виды, живущие за счет доминантов, называют предоминантами . Например, в дубовом лесу предоминантами являются кормящиеся засчет дуба насекомые, сойки, мышевидные грызуны.

В биоценозеесть виды, создающие условия для жизни других видов данного биоценоза; их называют эдификаторами . Это строители сообщества. Они определяют микросреду (микроклимат) всего сообщества и их удаление грозит полным разрушением биоценоза. Виды-эдификаторы встречаются практически в любом биоценозе. Как правило, эдификаторами выступают растения (ель, сосна, кедр) и лишь изредка животные (сурки); на сфагновых торфяниках это сфагновые мхи. Они создают специфичные условия биоценоза, которые отличаются плохой аэрацией и низкой теплопроводностью торфа, кислой реакцией среды, бедностью элементов минерального питания для высших растений. В степных биоценозах мощным эдификатором является ковыль. Однако вид-эдификатор может утратить своюроль при изменении определенных условий. Так, ель может утратить функции мощного эдификатора при изреживании елового леса, поскольку при этом происходит осветление леса и в него внедряютсядругие древесные виды, снижающие эдификаторные свойства ели.

В сосняке на сфагновых болотах сосна также теряет свое эдификаторное значение. Его приобретают сфагновые мхи.

Пространственная структура биоценозавключает его вертикальную и горизонтальную структуры.

Вертикальная структура биоценоза носит ярусный характер.

Ярусность — это явление вертикального расслоения биоценозов на разновысокие части . Прежде всегочетко определяется вертикальное ярусное строение в растительных сообществах (фитоценозах). В лесу, например, выделяют следующие надземные ярусы древостоя: 1-й ярус — это деревья первой величины (дуб, ель, сосна, береза, осина); 2-й — деревья второй величины (рябина, черемуха, яблоня, груша); 3-й — подлесокиз кустарников (лещина, бересклет, шиповник, жимолость, крушина); 4-й — подлесок из высоких кустарничков и крупных трав(багульник, голубика, вереск, аконит, иван-чай); 5-й — низкиекустарнички и мелкие травы (клюква, кислица); 6-й — мхи, напочвенные лишайники.

Ярусно располагаются и подземные части растений, образуяярусы корней травянистых растений, корней кустарников, второстепенный и главный ярусы корней деревьев. При этом в поверхностных слоях почвы корней значительно больше, чем в глубинных. Растения каждого яруса и обусловленный ими микроклиматспособствуют образованию определенной ярусности фауны — отнасекомых, птиц до млекопитающих. Следовательно, ярусы в биоценозе различаются не только высотой, но и составом организмов, их экологией и той ролью, которую они играют в жизни всего сообщества.

Таким образом, ярус — это часть слоя в сообществе, образованная функционально различными органами растений (надземные - листья и стебли; подземные — корни, корневища, клубни и луковицы) и сопряженные с нею консументы и редуценты .

Благодаря ярусности различные растения, особенно органы ихпитания (листья, окончания корней), располагаются на разнойвысоте (или глубине), поэтому растения благополучно уживаютсяв сообществе. Ярусность позволяет им полнее использовать световой поток: в верхних ярусах светолюбивые, в нижних — тенелюбивые растения.

Горизонтальная структура биоценоза — это горизонтальное распределение организмов в биоценозе. Расчлененность в горизонтальном направлении получила название мозаичности и свойственна почти всем фитоценозам. Мозаичность обусловлена неоднородностью микрорельефа почв, биологическими особенностями растений. Мозаичность может возникнуть в результате деятельностичеловека (выборочная рубка, кострища) или животных (выбросыпочвы и их последующее зарастание, образование муравейников,вытаптывание травостоя копытными). В горизонтальной структуребиоценоза выделяют синузии — обособленные части фитоценоза,характеризующиеся определенным видовым составом и эколого-биологическим единством входящих в нее видов. Например, синузия сосны, синузия брусники, синузия зеленых мхов. В полынносолянковой пустыне можно выделить синузию ранневесенних эфемеров, синузий летне-осенних кустарничков (полыни, солянки).

Образуются синузии потому, что растения, распределяясь неравномерно, создают разного размера скопления (сгущения), придаваярастительному покрову своеобразный мозаичный характер.

Трофическая структура биоценоза .

Специализация живых форм в качестве производителей и потребителей пищи создает в биологических сообществах определенную энергетическую структуру, называемую трофической структурой (от греч. trophe — питание), в пределах которой происходят перенос энергии и круговорот питательных веществ.

По участию в биологическом круговороте веществ в биоценозе различают три группы организмов: продуценты, консументы, редуценты.

Продуценты — автотрофные организмы — синтезируют органические соединения с помощью солнечного света из С02и Н20,а также минеральных веществ, преобразуя при этом световую энергию в химическую. Биомасса органического вещества, синтезированного в ходе фотосинтеза автотрофами, называется первичнойпродукцией, а скорость ее формирования — биологической продуктивностью экосистем. Продуктивность выражается количествомбиомассы, синтезируемой за единицу времени (или энергетическим эквивалентом), либо в единицах энергии (джоуль на 1 м 2 засутки), либо в единицах сухого органического вещества (килограмм

на 1 га за сутки). Накопленная в виде биомассы организмов-авттрофов чистая первичная продукция служит источником питаниядля представителей следующих групп организмов.

Консументы ~ гетеротрофные организмы (животные организмы) — являются непосредственными потребителями первичнойпродукции: они питаются готовым органическим веществом растений или животных. Консументы сами не могут синтезировать органическое вещество из неорганического и получают его в готовом

виде, питаясь другими организмами. Консументы частично используют пищу для обеспечения жизненных процессов, а частично строятна ее основе собственное тело, осуществляя таким образом первый, важный этап трансформации органического вещества, синтезированного продуцентами. При этом консументы выделяют в окружающую среду отходы, образующиеся в процессе их жизнедеятельности. Процесс создания и накопления биомассы на уровнеконсуменгов обозначается как вторичная продукция.

Редуценты, или деструкторы (бактерии, грибы), полностью разлагают все растительные и животные остатки до неорганическихсоставляющих, которые потребляются продуцентами, тем самымзамыкая путь обмена веществ, и снова могут быть вовлечены вкруговорот веществ.

Цепи питания.

В процессе круговорота веществ энергия, содержащаяся в одних организмах, потребляется другими организмами.Перенос энергии и пищи от ее источника — автотрофов (продуцентов) через ряд организмов происходит по пищевой цепи путем поедания одних организмов другими.

Пищевая цепь — это ряд видов или их групп, каждое предыдущее звено в котором служит пищей для следующего. Число звеньев в ней может быть различным, но обычно их бывает 3 — 5.

Пищевые цепи можно разделить на два основных типа:

- пастбищная цепь, которая начинается с зеленого растения и идет далеек пасущимся растительноядным животным (т.е. к организмам, поедающим живые растительные клетки и ткани) и к хищникам(организмам, поедающим животных),

- детритная цепь (детрит - продукт распада, от лат. deterere — изнашиваться), которая от мертвого органического вещества идет к микроорганизмам, а затем кдетритофагам (организмам, поедающим детрит) и хищникам.

Пищевые цепи не изолированы одна от другой, а тесно переплетаются друг с другом, образуя так называемые пищевые сети.

Пищевая сеть — условное образное обозначение трофических взаимоотношений консументов, продуцентов и редуцентов в сообществе.

В сложных природных сообществах организмы, получающиеэнергию от Солнца через одинаковое число посредников (ступеней), считаются принадлежащими к одному трофическому уровню.

Трофический уровень — совокупность организмов, получающих преобразованную в пищу энергию Солнца и химических реакций (от автотрофов) через одинаковое число посредников трофической цепи, т.е. занимающих определенное положение в общей цепи питания.

Первый трофический уровень (I) занимают автотрофы —зеленые растения (продуценты),

второй (II) — травоядные (консументы первого порядка),

третий (III) — первичные хищники,поедающие травоядных животных (консументы второго порядка),

четвертый (IV) — вторичные хищники (консументы третьего порядка), питающиеся более слабыми хищниками.

Эта трофическая классификация относится к функциям, но не к видам как таковым. Группа особей одного вида может занимать один или несколько трофических уровней, исходя из того, какие источники пищи она использует. Замыкают этот биологический круговорот, как правило, редуценты, разлагающие органические остатки.

При переходе к каждому последующему звену пищевой цепи большая часть (80 — 90 %) пригодной для использования потенциальной энергии теряется, переходя в теплоту. Продукция каждого последующего уровня примерно в 10 раз меньше предыдущего .

Поэтому чем короче пищевая цепь (чем ближе организм к ее началу), тем больше количество энергии, доступной для группы данных организмов. В среднем лишь около 10 % биомассы и заключенной в ней энергии переходит с каждого уровня на следующий. Всилу этого суммарная биомасса, продукция и энергия, а часто и

численность особей прогрессивно уменьшаются по мере восхождения по трофическим уровням. Эта закономерность сформулирована в 1927 г. американским зоологом Чарлзом Элтоном ввиде правила экологических пирамид — графических моделей, отображающих трофическую структуру. Выделяют три основных типа экологических пирамид: пирамида чисел (численностей) отражает численность отдельных организмов по трофическим цепям; пирамида биомасс показывает соотношение продуцентов, консументов и редуцентов в экосистеме, выраженное в их массе; пирамида биомасс.

Пирамида биомасс перевернута по отношению к классическому ее изображению — направлена к потоку энергии Солнца звеном продуцентов, что более естественно энергии отражает силу потока энергии через последовательные трофические уровни, т.е. эта пирамида отражает скорость прохождения массы пищи через трофическую цепь.

Эти основные типы экологической пирамиды показывают закономерное понижение всех показателей с повышением трофического уровня живых организмов. На каждом трофическом уровне потребленная пища ассимилируется не полностью, так как значительная ее часть теряется, тратится на обмен веществ, поэтому продукция организмов каждого предыдущего уровня всегда меньше последующего. В связи с этим в наземных экосистемах масса продуцентов (на единицу площади и абсолютно) больше, чем консументов; консументов первого порядка больше, чем консументов второго порядка, и т.д. Поэтому графическая модель имеет вид пирамиды. Однако зачастую в некоторых водных экосистемах, отличающихся исключительно высокой биологической продуктивностью продуцентов, пирамида биомасс может быть обращенной, когда биомасса продуцентов оказывается меньшей, чем консументов, а иногда и редуцентов. Например, в океане при довольно высокой продуктивности фитопланктона общая масса его в данный момент может быть меньше, чем у потребителей — консументов (киты, крупные рыбы, моллюски).

Биогеоценоз .

Сообщества организмов неразделимо связаны с неорганической средой, находятся в постоянном взаимодействии. Сообщество образует с неорганической средой определенную экологическую систему, или экосистему, в которой осуществляются перенос энергии и круговорот веществ между живой и неорганической частями, вызываемый жизнедеятельностью организмов.

Экосистема — это любая совокупность организмов и неорганическихкомпонентов, находящихся в закономерной взаимосвязи друг сдругом за счет осуществляющегося круговорота веществ.

Основным свойством экосистем является способность осуществлять круговорот веществ, противостоять внешним воздействиям, производить биологическую продукцию. Термин «экосистема» предложен в 1935 г. английским экологом А.Тенсли. Это основная функциональная единица в экологии, так как в нее входят организмы и неживая среда — компоненты, взаимно влияющие на свойства друг друга, и необходимые условия для поддержания жизни в той ее форме, которая существует на Земле.

Понятию «экосистема» близко по сути понятие «биогеоценоз»,предложенное ботаником В. Н.Сукачевым в 1940 г.

Структура биогеоценоза включает следующие основные функционально связанные части:

- фитоценоз — растительное сообщество (автотрофныеорганизмы, продуценты);

- зооценоз — животное население (гетеротрофы, консументы)

- микробоценоз — различные микроорганизмы, представленные бактериями, грибами, простейшими (редуценты).

Эту живую часть биогеоценоза В.Н.Сукачев относил кбиоценозу .

Неживую, абиотическую часть биогеоценоза слагаютсовокупность климатических факторов данной территории — климатоп и биокосное образование — эдафотоп (почва).

В последнее время в структуру абиотической среды биогеоценоза включают также и гидрологические факторы (гидротоп). Такаясовокупность абиотических компонентов называется биотоп. Термин «биотоп» чаще используется экологами, изучающими животных; в лесной биогеоценологии употребляется термин «экотоп».

Все взаимодействия компонентов биогеоценоза связаны междусобой совокупностью пищевых цепей и взаимообусловлены. Каждый компонент в природе неотделим от другого.

Главным создателем живого вещества в пределах биогеоценоза является фитоценоз — зеленые растения.

Необходимое условие существования биогеоценоза — постоянный приток солнечной энергии.

Таким образом, биогеоценоз — это исторически сформировавшийся взаимообусловленный комплекс живых и неживых компонентов однородного участка земной поверхности (учитывая атмосферу, горные породы, растительность, животный мир, микроорганизмы,почвы и гидрологические условия), связанных переносом энергиии обменом веществ.

Как видно, понятие «биогеоценоз» сходно спонятием «экосистема». В основе обоих понятий лежит принципединства живых и неживых компонентов биологических систем. Однако их ни в коем случае нельзя отождествлять. Если экосистемаобозначает системы, обеспечивающие круговорот любого ранга, иможет быть пространственно мельче или крупнее биогеоценоза,то биогеоценоз — понятие биохорологическое (территориальное),относимое к таким участкам суши, которые характеризуются определенными единицами растительного покрова — фитоценоза. Основное различие между этими понятиями в следующем: биогеоценоз приложим к однородному участку земной поверхности, обычно только сухопутному, основным звеном которого является растительный покров (фитоценоз).

Таким образом, экосистема — образование более общее, безранговое. Это может быть и участок суши или водоема, и прибрежная зона, и капля прудовой воды, и вся биосфера в целом. Образное определение экосистемы дал писатель-фантаст и географ

И. Г. Ефремов: «Экосистема — это любое природное образование —от кочки до оболочки» (географической).

Биогеоценоз ограничен восновном границами фитоценоза (растительного сообщества): участки леса, луга, степи. Это некий природный объект, занимающий определенное пространство и отделенный конкретными границами от таких же объектов, это реальная зона, в которой осуществляется биогенный круговорот.

Каждый биогеоценоз можно назвать экосистемой, но не каждую экосистему — биогеоценозом.

Биогеоценоз немыслим без основного звена — фитоценоза, тогда как экосистема может быть ибез растительного сообщества, а также без почв.

Например, разлагающийся труп животного или гниющий ствол дерева — это тожеэкосистемы, но не биогеоценозы.Биогеоценоз во всех случаях потенциально бессмертен, так каквсе время пополняется энергией за счет растительных организмов.

Существование экосистемы без растений заканчивается одновременно с высвобождением в процессе круговорота веществ всейнакопленной энергии.

Человек в конкурентной борьбе за выживание в природнойокружающей среде начал строить свои искусственные антропогенные экосистемы — агроэкосистемы , аквакультуры, производящие продукты питания и волокнистые материалы — не только засчет энергии Солнца, но и за счет добавления ее в форме горючего, поставляемого человеком.

Агроэкосистема, агробиоценоз (сельскохозяйственная экосистема). Эта экосистема искусственно создана и регулярно поддерживается человеком для производства сельскохозяйственной продукции. К агроэкосистемам относят поля, крупные животноводческие комплексы с прилегающими пастбищами, огороды, сады, виноградники, теплицы.

Характерная особенность агроэкосистем — малая экологическая надежность, но высокая урожайность одного или несколькихвидов (или сортов культивируемых растений или пород животных).

По сравнению с естественными экосистемами агроэкосистемыимеют отличия: в них резко снижено разнообразие живых организмов; виды, культивируемые человеком, поддерживаются искусственным отбором и не способны выдерживать борьбу за суще-

ствование с дикими видами без поддержки человека.

Агроэкосистемы отличаются высокой биологической продуктивностью посравнению с природными экосистемами.

Однако продуктивностьагроэкосистем определяется уровнем хозяйственной деятельностии зависит от экономических и технических возможностей человека .

Для достижения высокой урожайности культур человек долженподдерживать высокую степень механизации, высокие дозы внесения минеральных удобрений, пестицидов, применять орошение.

Даже виды культивируемых растений человек выбирает по их способности давать наибольшее количество только полезной биомассы (клубней, колосьев), чем снижает возврат в почву элементовпитания, образующихся при перегнивании растительных остатков.

Чистая первичная продукция (урожай) удаляется из экосистемы ине поступает в цепи питания. Все это понижает устойчивость агроценозов, особенно биохимическую, связанную с интенсивнымвыносом элементов питания за пределы сельхозугодий.

Для уменьшения негативных последствий хозяйственной деятельности человека на агроэкосистемы необходимо применять природоохранные мероприятия агротехники, целью которых являетсяприближение агробиоценозов к природным экосистемам. Это позволит создать устойчивые агроэкосистемы, в которых поддерживается баланс питательных веществ в почве, продуктивность пастбищ, относительно высокое биоразнообразие, т.е. превратить агроэкосистемы в гармонические составные части общего природного ландшафта Земли. При этом нельзя превращать весь ландшафт в агрохозяйственный, необходимо сохранять и умножать его многообразие, оставляя нетронутыми заповедные участки, которые могут быть источником видов для восстанавливающихся сообществ.

Пищевая цепь имеет определенное строение. В нее входят продуценты, консументы (первого, второго порядка и т. д.) и редуценты. Подробнее о консументах будет рассказано в статье. Чтобы основательно разобраться в том, кто такие консументы 1 порядка, 2 и далее, вначале кратко рассмотрим строение пищевой цепи.

Строение пищевой цепи

Следующее звено цепи и, соответственно, ярус пищевой пирамиды - консументы (нескольких порядков). Так называют организмы, которые потребляют в пищу продуценты. О них будет подробно рассказано далее.

И наконец, редуценты - завершающий ярус пищевой пирамиды, последнее звено цепи, - организмы-«санитары». Это неотъемлемый и очень важный компонент экосистемы. Они перерабатывают и разлагают высокомолекулярные органические соединения до неорганических, которые затем вновь используются автотрофами. Большая часть из них - это организмы достаточно мелких размеров: насекомые, черви, микроорганизмы и т. д.

Кто такие консументы

Как упоминалось выше, консументы располагаются на втором ярусе пищевой пирамиды. Эти организмы, в отличие от продуцентов, не обладают способностью к фото- и хемосинтезу (под последним понимают процесс получения археями и бактериями необходимой для синтеза органических веществ энергии из углекислого газа). Поэтому они должны питаться другими организмами - теми, кто имеет такую способность, либо себе подобными - другими консументами.

Животные - консументы 1 порядка

К этому звену пищевой цепи относятся гетеротрофы, которые, в отличие от редуцентов, не способны разлагать органические вещества до неорганических. Так называемые первичные консументы (1 порядка) - те, которые непосредственно питаются самими производителями биомассы, то есть продуцентами. Это прежде всего травоядные животные - так называемые фитофаги.

В эту группу входят как гигантские млекопитающие, например слоны, так и маленькие насекомые - саранча, тля и т. д. Примеры консументов 1 порядка привести нетрудно. Это практически все животные, разводимые человеком в сельском хозяйстве: крупный рогатый скот, лошади, кролики, овцы.

Из диких животных к фитофагам относится бобр. Как известно, он использует стволы деревьев для постройки плотин, а их ветви употребляет в пищу. К растительноядным относятся и некоторые виды рыб, например белый амур.

Растения - консументы первого порядка

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: консументы - это организмы, питающиеся растениями.

Консументы второго порядка и далее

В свою очередь, консументы 3-го порядка - те, кто поедают консументов предыдущего порядка, то есть более крупные хищники, 4-го - те, кто поедают консументов третьего. Выше четвертого уровня пищевая пирамида, как правило, не существует, так как потери энергии от организма-производителя к потребителю на предыдущих уровнях достаточно велики. Ведь они неизбежны на каждом ее ярусе.

Четкую границу между консументами определенных порядков провести тоже часто нелегко, а иногда и невозможно. Ведь некоторые животные являются одновременно консументами разных уровней.

Также многие из них являются всеядными, например медведь, то есть консументами первого и второго порядка одновременно. Это же касается и человека, который всеяден, хотя в силу различных взглядов, традиций или условий проживания может, например, употреблять пищу только растительного происхождения.